Patricia Gualinga: la voz amazónica que desafió al poder del petróleo

“Nosotras no defendemos la naturaleza, somos parte de ella.” La frase la dijo Patricia Gualinga, una de las principales lideresas indígenas del Ecuador y referente del movimiento amazónico internacional. Desde su comunidad de Sarayaku, en la provincia de Pastaza, lleva más de dos décadas enfrentando a las petroleras y defendiendo el derecho de los pueblos originarios a decidir sobre sus territorios.

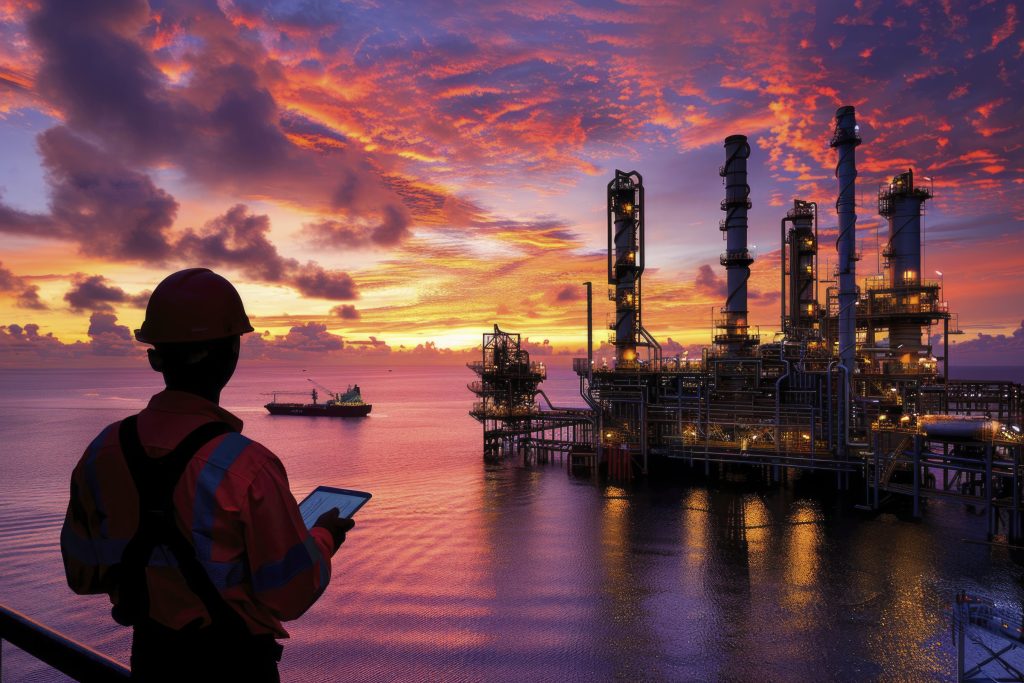

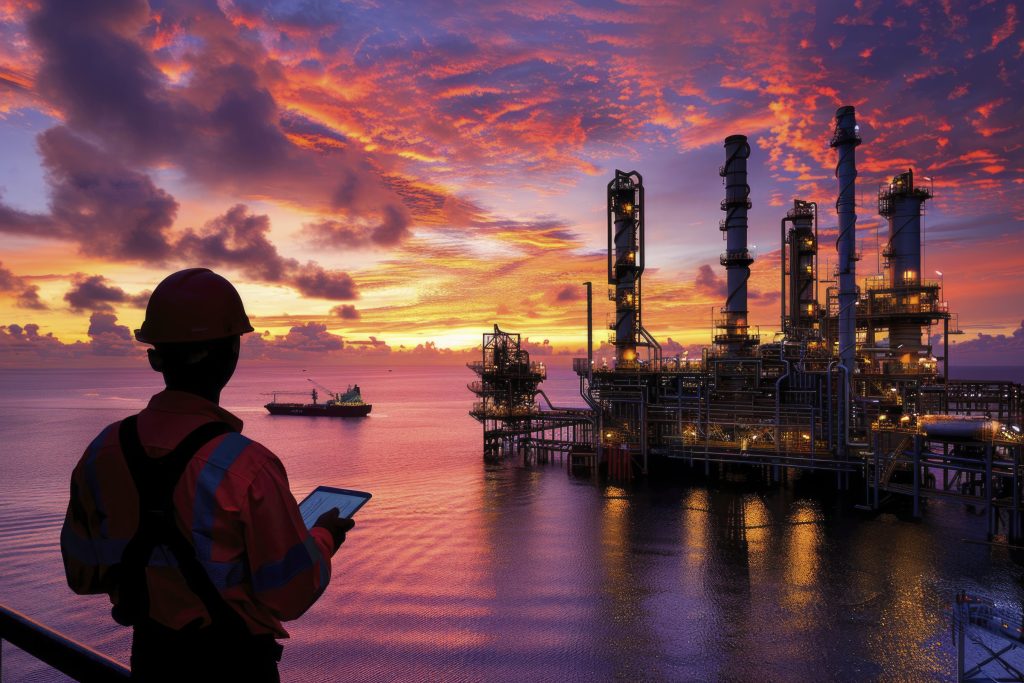

Gualinga es parte de la población kichwa de Sarayaku, una comunidad que reside cerca del río Bobonaza y que se transformó en un emblema de resistencia después de confrontar al gobierno ecuatoriano por autorizar la explotación petrolera sin realizar una consulta previa.

“Vinieron a perforar nuestra casa sin solicitar autorización”, rememoró en una entrevista con El País. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia histórica en ese conflicto: el Estado ecuatoriano fue condenado por violar los derechos de los sarayaku y se ordenó que se repararan los daños. El tribunal internacional identificó, por primera vez, la violación del derecho a la consulta previa en la Amazonía.

Desde ese momento, expandió su batalla más allá de las fronteras de su comunidad. Forma parte de la organización Mujeres Amazónicas, un grupo que agrupa a mujeres líderes indígenas de seis nacionalidades ecuatorianas y que denuncia la violencia de género y ambiental relacionada con la expansión extractiva. En una conversación con Deutsche Welle, afirmó: “La violencia hacia las mujeres y la contaminación de los ríos son dos aspectos de una misma situación”.

En este marco, su activismo une la protección del medio ambiente con un enfoque feminista a nivel de comunidad.

En 2018, sufrió un ataque terrorista en su propia casa: una persona con capucha le lanzó piedras y la amenazó de muerte. Así que relató a BBC Mundo: “Si seguía hablando, me matarían”, me dijeron”.

El evento causó una ola de solidaridad en todo el mundo y evidenció el riesgo que enfrentan las defensoras del medio ambiente en esa área. A pesar del temor, Gualinga no se detuvo. “Si permanecemos callados, el silencio será la peor forma de morir”, respondió unos días después, reafirmando su compromiso con el territorio.

Su capacidad para unir lo político con lo espiritual le otorgó un reconocimiento global. “Para nosotros, el territorio no es una propiedad, sino un ser vivo”, precisó en la COP 26 celebrada en Glasgow. En ese encuentro, pidió a los gobiernos que pongan un alto a la expansión del petróleo y se enfoquen en las comunidades de la Amazonía.

“Frente a líderes internacionales, enfatizó que la Amazonía no puede seguir considerándose un almacén de recursos; es el corazón del planeta”.

Gualinga se ha convertido en un símbolo de todo el continente con el tiempo. Interviene de manera activa en redes como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y colabora con organizaciones pertenecientes a la ONU en proyectos para proteger el clima. En un panel de ONU Mujeres, presentó sus puntos de vista con una claridad poco común en el campo de la diplomacia: “Nosotros, las comunidades indígenas, no queremos ser víctimas de la transición ecológica; deseamos integrarnos a ella”.

En Ecuador, a pesar de que el discurso oficial menciona “desarrollo sostenible”, la extensión de la frontera minera y petrolera continúa provocando disputas en zonas indígenas. “Hablan de progreso mientras arruinan los ríos”. Así lo denunció Gualinga en El Universo. ¿De qué desarrollo hablamos si la vida tiene un precio? Para ella, no es posible para la transición energética global desarrollarse a expensas de las comunidades que han defendido la selva durante siglos.

El caso Sarayaku estableció un precedente en términos legales, pero también una forma de comprender el ambientalismo desde la perspectiva latinoamericana. Gualinga argumenta que la resolución no se obtendrá solamente a través de convenios internacionales, sino también gracias al “conocimiento de las comunidades que han logrado vivir en armonía con la naturaleza sin dañarla”. La Fundación Alexander Soros premió su liderazgo en cuestiones ambientales y su defensa de los derechos humanos en 2021.

A los 50 años, sigue viviendo en su comunidad y desde allí impulsa proyectos de educación acerca del medioambiente y de turismo sustentable. El combate que llevan a cabo no se manifiesta con lemas, sino con acciones cotidianas: preservar el bosque, mantener viva la cultura kichwa y enseñar a las generaciones más jóvenes que defender el territorio empieza en casa.

“No es una lucha contra las empresas o el Estado”, afirmó hace poco, “es una lucha por la vida misma”.